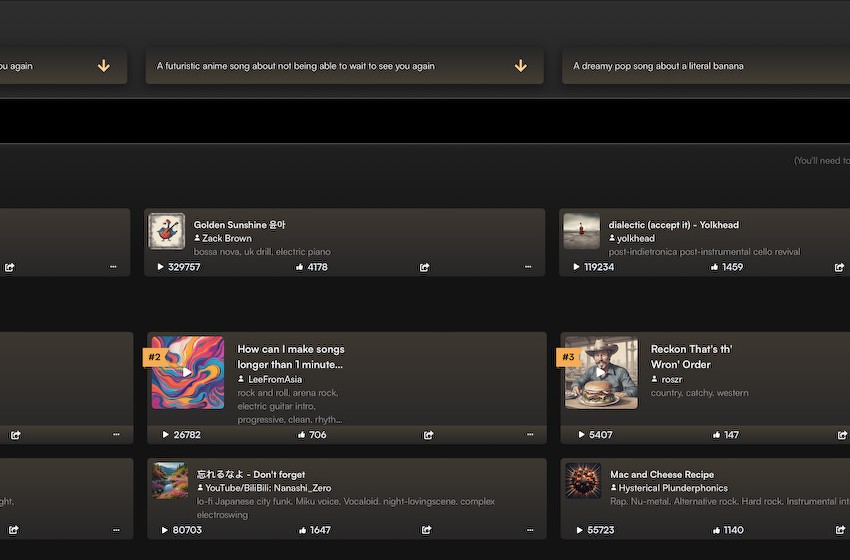

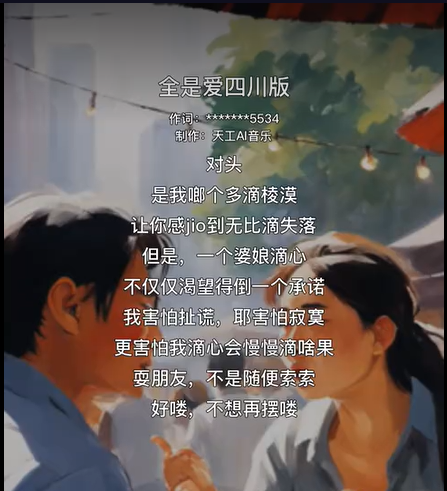

对新好莱坞电影史的回顾

众所周知,美国是一个动荡、自由的国家,但这个国家的变革并非一帆风顺。60年代,旧好莱坞的制片厂体系开始逐渐瓦解——这并非一场没有流血的革命。

幸运的是,鲜血只流在了银幕上。好莱坞的制片厂体系是一个流水线,几十年来一直在不断生产着「坚固耐用」的娱乐产品,这条生产线在60年代初终于开始老化,你甚至可以听到这台机器嘎吱作响、磕磕碰碰的声音。

曾经风采奕奕的明星们已步入晚年,伟大的导演们也老了:希区柯克、约翰·福特、霍华德·霍克斯、威廉·惠勒、比利·怀尔德都曾在50年代大放异彩,但到了60年代,他们却似乎开始和观众脱节。

比利·怀尔德

类型片的观众逐渐变成了电视的受众,而年轻的观众,随着时代风气的转变、越战的升温、反主流文化开始涌现,好莱坞的掌权者们越来越难理解他们的口味,谁他妈知道那些疯狂的嬉皮士想要什么?

可能连婴儿潮一代的青少年观众自己都没法回答这个问题,但在电影里,他们能找到一些答案。1967年阿瑟·佩恩的《雌雄大盗》、1969年丹尼斯·霍珀的《逍遥骑士》、1970年罗伯特·奥特曼的《陆军野战医院》,每一部电影的成功都让好莱坞的大亨们大吃一惊,他们最终不得不承认,也许某些变化正在此时此刻的好莱坞发生,而他们还没搞清楚是怎么回事儿。

《陆军野战医院》

这一令制片厂高层困惑的时刻,却是导演们创作的黄金时期,还在几年前,这些电影压根儿就不可能被制片厂通过。在新好莱坞电影中,有一些作品和《逍遥骑士》一样,是独立融资。

雷伯特制片公司,也就是后来的BBS影业(译者注:BBS指代的是鲍勃·拉菲尔森、伯特·施耐德、斯蒂芬·布莱纳)制作了《逍遥骑士》,并利用利润资助了其他的独立电影,比如鲍勃·拉菲尔森的《五支歌》(1970)和彼得·博格丹诺维奇的《最后一场电影》(1971)。

《逍遥骑士》

1973年马丁·斯科塞斯的《穷街陋巷》、乔治·卢卡斯的《美国风情画》和泰伦斯·马力克的《穷山恶水》都在制片厂的资助下上映,制片厂甚至将一些大制作的影片项目交给这些「未经磨炼」的导演。彼时年仅33岁就执导《教父》(1972)的弗朗西斯·福特·科波拉是一个很好的例子。

这些年轻的导演有时会被人们戏称为「电影小子」,但现在我们能够明白,他们所推动的新好莱坞电影实际上是美国版的「新浪潮」,一种本土化的「法国新浪潮」。

法国的这场电影运动发生在十年前,推翻了法国电影产业的陈规,新浪潮的旗手们在成长过程中崇拜着美国电影,这些电影在二战后的几年里涌入了巴黎的电影院。但当他们成为导演后,他们的电影充满直觉、忧郁和个人特色——无疑是法式的。

类似的情况在60年代和70年代的美国电影叛逆者身上发生了逆转。他们深受弗朗索瓦·特吕弗的《四百击》(1959)和《祖与占》(1962),以及让-吕克·戈达尔的《精疲力尽》(1960)等电影的影响,他们确认了自己的身份——新一代的导演:尽管他们从法国新浪潮电影中借鉴了一些技巧,并让叙事显得更为松弛,但这些电影从本质上来说还是具有浓厚的美国风格。

好莱坞数十年的招牌一直是强大的制片厂体系,因此新好莱坞需要法国前辈们的启发,这是因为美国电影文化中独立制作的模式一直处于边缘。

一部分独立影人,比如斯坦·布拉哈格和肯尼思·安格,他们主要制作短片;还有一些知名度较高的独立影人,时不时地筹资拍摄粗糙的长片,例如约翰·卡萨维蒂(《影子》,1958)和雪莉·克拉克(《冷酷的世界》,1963);还有一些像美国国际影业(AIP)这样的小型制片公司,为汽车影院的固定观众制作低预算的剥削电影。

《冷酷的世界》

这些微小却自由的尝试都产生了一些影响,尤其是最后一个:科波拉、斯科塞斯和博格丹诺维奇都在美国国际影业的顶级制片人、导演、「B级片之王」罗杰·科曼手下担任过学徒;布莱恩·德·帕尔玛的首部惊悚片《姐妹情仇》(1973)也是由美国国际影业制作的。

《姐妹情仇》

然而,尽管科曼那种低成本、周期短的拍摄方法在某种程度上类似于戈达尔的即兴拍摄,但对于更雄心勃勃的「电影小子」们来说,无论拍哪一种电影,这种方式都不够。他们想要拍出比B级片格调更高、更带有自我表达的作品,他们想要创作艺术,就像法国新浪潮的导演们一样。

《雌雄大盗》是第一部表明在美国电影存在着这种可能性的作品,这部电影在首映时以其前所未有的,对暴力的描绘和异常多变的情感融合震惊了观众。除了血腥场面外,影片还充满了古怪的幽默、(非常特别的)浪漫、社会视角,以及由「莱斯特和伯爵·斯克鲁格斯」组合创作的轻巧的蓝草音乐。

《雌雄大盗》

影片主创人选的确定过程也从侧面展现了1967年好莱坞的状态,制片人沃伦·比蒂(同时也是本片主演)最初把这部电影推荐给了特吕弗,后来又推荐给了戈达尔。

最后,他找到了阿瑟·佩恩,这位45岁的「老导演」——就像人们常说的那样——他曾在舞台、银幕和电视上叱咤风云,曾执导过《心墙魅影》(1965)这部古怪而又充满艺术气息的影片,并在《左手持枪》(1958)和《凯德警长》(1966)中展示了对暴力的表现力。现在看来,选择阿瑟·佩恩一点儿都没错。

《凯德警长》

虽然现在很难体会到《雌雄大盗》在 1967 年所产生的影响——然而自那以后,银幕上明目张胆的暴力已经变得司空见惯,这部电影仍然令人印象深刻,这要归功于它不那么明显的创新:经过岁月磨炼的抒情主义镜头、长镜头和快速剪辑的巧妙交替、慢动作的表现性使用、不和谐的配乐、情绪的迅速变化。

影片讲述了一个纯粹的美国故事,描绘了一对真实的大萧条时期银行抢劫犯,佩恩创造了一部与以往任何好莱坞警匪片都不同的作品。这部电影拓宽了这一类型电影的视觉、听觉,尤其是情感范围,甚至是观众对美国电影的情感期待。特吕弗恐怕都难以做到这一点。

《雌雄大盗》

《雌雄大盗》也预示了一些新好莱坞电影的特征。例如,在这部电影之后,电影导演们开始用完全不同的方式使用音乐。

几年后上映的《逍遥骑士》的配乐完全由60年代的美国摇滚乐组成,包括鲍勃·迪伦、乐队合唱团、飞鸟乐队、荒原之狼乐队和吉米·亨德里克斯等人的作品;《最后一场电影》的故事发生在50年代的德克萨斯州,使用了汉克·威廉斯、「左撇子」·弗里泽尔、鲍勃·威尔斯等人创作的乡村音乐;《穷街陋巷》则疯狂地将罗尼特组合、滚石乐队、德瑞克和骨牌乐队的音乐与意大利歌剧中荡气回肠的段落融为一体。

《穷街陋巷》

总的来说,电影小子们对声音表现出更浓厚的兴趣,与过去制片厂时代的前辈相比,他们进行了更多的声音实验,尝试使用危险程度高的环境音,并经常使用重叠的对话——甚至连霍华德·霍克斯都可能难以跟上他们的节奏。

在《教父》和《教父2》(1974)之间,科波拉还拍了一部《窃听大阴谋》(1974),这是一部关于音频监视的怪异惊悚片,情节以记录(和解释)几秒钟的偷听对话为核心。

《窃听大阴谋》

罗伯特·奥特曼,作为新浪潮中最老练且最激进的人物,开发了一套极为敏感的多轨录音系统,似乎可以捕捉到每一次小声的嘀咕、远处的喊叫,以及《花村》(1971)、《漫长的告别》(1973)、《没有明天的人》(1974)、《加州分裂》(1974)和《纳什维尔》(1975)中衣物微弱的摩擦声。

罗伯特·奥特曼

即使你没有听清每一个字(如果你在一家音响系统一般的电影院里观看,很可能会错过很多),这些电影的听觉质感仍然非常出色;它们的声音就像它们的画面一样真实。

所有新好莱坞导演都在追求一种强烈的现实感,无论他们的风格和感知有何不同。他们以各自不同的方式,试图捕捉这个国家从未在银幕上出现过的面貌:就像《逍遥骑士》中由彼得·方达和丹尼斯·霍珀饰演的飞车党怀特和比利一样,他们似乎在寻找他们那一代人所担心的正在消失的美国。

《逍遥骑士》

杰克·尼科尔森在片中饰演的角色说:「这里曾经是一个美好的国度。」霍珀用长时间的推轨镜头追踪亚特和比利骑着摩托在美国西南部和南部飞驰的场景,将美国的自然风光表现得淋漓尽致。(当然,这与片中大多数角色的小家子气形成了鲜明对比)。

《逍遥骑士》的背景设定在60年代末燥热的文化氛围中,但更典型的是新好莱坞导演在《雌雄大盗》的背景中寻找美国的现实——过去、曾经的美国。

《花村》的故事发生在19世纪末;马力克的《天堂之日》(1978)的故事发生在20世纪初;《没有明天的人》的故事发生在30年代;《陆军野战医院》《穷山恶水》和《最后一场电影》的故事发生在50年代;《美国风情画》的故事发生在60年代初;就连哈尔·阿什贝1975年拍摄的忧郁性爱闹剧《洗发水》也发生在属于过往的1968年。

《洗发水》

总体看来,这些电影代表了美国历史电影的一种再创造。与制片厂时代的充满各种「气派」的作品相比,这些影片带来的则是哀伤的情绪,并且远没有那么严肃。

科波拉的《教父》是新好莱坞电影最杰出的典范,它成功地将黑手党家族的肮脏生活变成了一部关于渴望、背叛和亲密暴力的本土史诗。

《教父》

科波拉在这些电影中的基调是冷峻的,他静静地观察着一种危险的、孤立的亚文化礼仪和风俗;广角镜头让我们全景地了解到柯里昂家族的奇异世界,但《教父》系列电影的黑暗核心在于马龙·白兰度(第一部)、罗伯特·德尼罗(第二部)和阿尔·帕西诺(两部兼有)阴暗的特写镜头,这些特写镜头似乎揭示了一个教父对权力的诱惑和负担。

影片的剪辑节奏——尤其是在《教父2》中,大胆地在维托·柯里昂20世纪初在小意大利发迹的故事与迈克尔·柯里昂50年代末在内华达州的阴谋诡计之间来回切换——流畅、自信、超然的稳定(《窃听大阴谋》也是如此)。

《教父2》

在那个时代,导演们开始对电影的最终剪辑拥有更多的发言权,而电影的节奏最能体现他们对素材的感受。即使你错过了片头字幕,画面的移动方式也能告诉你导演是谁。

例如,《穷街陋巷》不会让人误以为它是科波拉或奥特曼的电影。斯科塞斯紧张的剪辑节奏与《教父》的平静流畅截然相反,因为他的目的不是通过复杂的多代叙事来引导观众,而是让观众不安,让他们深入故事,体验到城市生活中令人震惊的不可预测性。

1974年,一个名叫史蒂文·斯皮尔伯格的27岁神童带着一部富有感染力的德克萨斯州追车电影《横冲直撞大逃亡》出现在观众面前,影片明快的剪辑、出人意料的节奏也使他显得与众不同,即使是在讲述一个悲伤的故事,他的剪辑也具有默片喜剧的机智和快感,这不免令人想起古典好莱坞时期的《将军号》。

《横冲直撞大逃亡》

除了奥特曼,他过于古怪和独特,不会向任何之前的导演致敬,新好莱坞导演们并不是美国电影的引爆者,他们只是年轻的艺术家,尊重前辈,但需要找到自己的道路,捕捉20世纪晚期的美国现实,而那些前辈们要么不理解这些现实,要么缺乏表现这些现实技术上的灵活性。

可是一切并不顺利。奥特曼在《陆军野战医院》之后拍摄的电影,即使像《纳什维尔》那样充满娱乐性的片子,也没有取得什么好成绩。霍珀在其阴暗的《逍遥骑士》续集——《最后的电影》(1971)失败后,在这十年的余下时间里再也没有拍过电影。科波拉前往东南亚拍摄其雄心勃勃的越战史诗片《现代启示录》(1979),似乎在丛林中迷失了方向。

《现代启示录》

博格丹诺维奇(《永恒的爱》,1975)和斯科塞斯(《纽约,纽约》,1977)为失败付出了高昂的代价。反主流文化运动的能量正在慢慢消散;越战已经结束,而另一场旷日持久的国家噩梦——「水门事件」则让所有人精疲力竭。就像迈克尔·柯里昂一样,新好莱坞运动中最成功的导演可能已经开始感觉到他们新获得的权力,已然变成了一种累赘。

马力克的《天堂之日》(1978)和查尔斯·伯内特的《杀羊人》(1977)是新好莱坞电影后期的两部杰作,它们受到冷遇或许是新好莱坞走向穷途末路的一个明确信号。

《天堂之日》

马力克的这部影片是一部以20世纪初德克萨斯州为背景的悲情故事片,可以说是新好莱坞另类历史主义的最精致的呈现——它之于《雌雄大盗》,就像阿尔·格林丝绸般的灵魂音乐之于奥蒂斯·雷丁,《天堂之日》虽然在评论界普遍评价良好,但电影在票房上却遭遇了惨败,马力克在之后的20年里再也没有拍过电影。

伯内特的《杀羊人》是一部低成本的黑白故事片,讲述的是洛杉矶一个非裔美国工人家庭的故事,在商业上甚至没有失败的机会。该片曾在电影节和大学校园上映,但直到2007年才在美国的院线上映。这部电影是伯内特在加州大学洛杉矶分校电影学院学习期间历时数年拍摄的,是新好莱坞的代表作。

《杀羊人》

它是一部情节性的、印象主义的、极其抒情的电影,一部停下来观察孩子们玩耍的电影,更重要的是,它记录了孩子们看着他们的父母和其他成年人的举动。

孩子们不知道该如何看待他们继承的这个世界,伯内特也没有告诉他们或他的观众该怎么想。他只是在审视自己,试图理清事情的头绪,并捕捉到一些本土的美感。《杀羊人》和《天堂之日》一样,都有一种梦境消逝的节奏,但呈现的方式全然不同。

新好莱坞导演,就像他们电影中经常表现的那些令人同情的逃犯一样,在被权威——时间和经济追上之前,也曾风光一时。

70年代末,他们中的一些人成功地使自己的拍摄方法适应了商业电影的要求,并取得了巨大的票房成功:斯皮尔伯格的《大白鲨》(1975)和《第三类接触》(1977)、德·帕尔玛时髦而富有诗意的恐怖片《魔女嘉莉》(1976)、斯科塞斯的新黑色电影《出租车司机》(1976年)以及乔治·卢卡斯利润惊人的太空歌剧《星球大战》(1977)。

《星球大战》

其他一些大胆的导演,如乔纳森·戴米(《民用波段》,1977)、菲利普·考夫曼(《人体异形》,1978)、迈克尔·西米诺(《猎鹿人》,1978)和完全自成一格的大卫·林奇(《橡皮头》,1977),也陆续加入到这一行列中来。

新好莱坞的导演们就像《逍遥骑士》中的怀特和比利一样,踏上征程,想要去看看外面的世界,为美国电影开辟出一条崭新、自由的道路。

但这并非是一条没有终点的道路,规避风险的大片心态在远处若隐若现。但好在他们带领我们走了很远的路,他们产生的影响在潜移默化中经久不衰。他们没有失败。